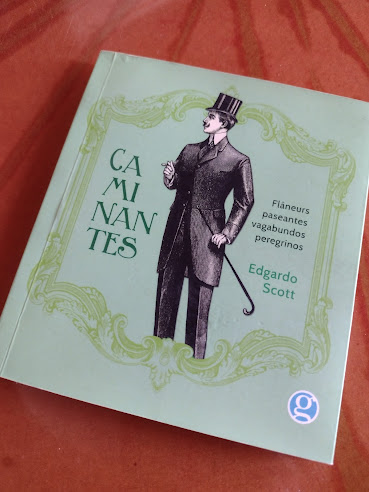

Fragmentos Caminantes, de Edgardo Scott

Ediciones Godot (2017)

“Declaro que una

hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un

paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o

de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle”. Así

empieza El paseo, de Robert Walser.

En esas líneas ya están las coordenadas, la estructura de la definición del

paseo. El paseante es el hombre que abandona la causa, su causa —por un rato,

para siempre—, renuncia a la fricción y los esmeros para olvidarse de sí, para

perderse en el mundo. Para entrar o volver a la existencia. El sueño, la

pesadilla, y sobre todo el gesto de Rimbaud, cuando se aleja de París y la

poesía (o, más discreto, el de Elizabeth Bishop yendo a Brasil por dos semanas

y quedándose por amor quince años). Convertir la palabra en acto y los actos en

existencia. Entonces sí, entonces se entra en un “estado de ánimo romántico[1]extravagante”,

dirá Walser, en el que “todo lo que veía me daba la agradable impresión de

cordialidad, bondad y juventud”. ¿Cómo es posible? ¿Hay una identificación, un

reconocimiento absoluto con el mundo? ¿Un puente perfecto con el día? Walser

mismo, cerca del final, añade y aclara: “yo me había convertido en un interior,

y paseaba como por un interior; todo lo exterior se volvió sueño, lo hasta

entonces comprendido, incomprensible”. El paseante de Walser no es un

introspectivo, no es, mucho menos, un observador. En verdad, ha logrado la

alquimia de las imágenes. Sus imágenes interiores ya son exteriores y

viceversa. Ha negado, rechazado al mundo, nada lo interpela ni conmueve; lo ha

trascendido. Nada lo toca, podría decirse. No hay conmoción interior o, al

revés, todo ya está conmovido y el mundo nada puede agregar en su intercambio.

Por eso ocurre, por supuesto, un efecto y un desorden parecido al delirio. Un

delirio amable, no desesperado. Y por eso el paseante camina iluminado y feliz.

Como un avión sobre las nubes, al que ninguna tormenta lo alcanza.

Pero están los otros

paseos de Walser. Vida y literatura. Porque en 1929, con 51 años, un poco por

propia voluntad, un poco por consejo de su hermana Lisa, Walser ingresó primero

en el sanatorio de Waldau, cerca de Berna, para unos años después ser

trasladado a su domicilio definitivo, el manicomio y asilo de su cantón natal,

en Herisau. Allí vivirá todavía por veintitrés años más. Y allí lo empezará a

frecuentar el bondadoso crítico, escritor y filántropo Carl Seelig, admirador

de Walser, quien tras la muerte de la hermana de Walser será su tutor y lo

llevará a dar, a lo largo de veinte años, los famosos Paseos con Robert Walser, el único y precioso documento biográfico

de la palabra del genio suizo. Dos o tres veces al año, Seelig lo visitará y lo

llevará a dar un paseo. Caminarán, conversarán, disfrutarán de la comida y la

bebida. Hacia el atardecer y acompañado por Seelig, Walser volverá al

sanatorio. Seelig será su único contacto con el mundo. El único y último lazo,

mientras su salud empieza a sufrir las incomodidades de la vejez.

En la navidad de 1956,

exactamente el veinticinco de diciembre, después de almorzar, Walser se abriga

y sale solo a la nieve a dar un paseo. “El caminante solitario aspira a pleno

pulmón el claro aire invernal”, escribirá Seelig. Walser avanza, sube y baja

las ondulaciones del terreno, se lo presume feliz y agitado. Hasta que de

pronto se detiene, se le aflojan las piernas, y cae de espaldas. Se lleva la

mano al corazón. Muere enseguida. Lo encontrarán dos niños y alguien tomará una

fotografía célebre y obscena del cuerpo del poeta tendido sobre la nieve, con

su sombrero un poco más allá. El último paseo de Walser fue un presentimiento y

una decisión. Para morir en sus términos, para no morir como un loco o un

enfermo cualquiera, en una cama cualquiera, adentro de los muros de cualquier

manicomio. Prefirió salir y tomar una última bocanada, e intentar cruzar el

congelado Leteo. Tratándose de Walser, tal vez lo haya conseguido.